Un proceso de incorporación de cien nuevos cubanismos al Diccionario de la Lengua Española (DLE), que podrían ser incorporados a su próxima edición, tiene lugar al interior de la Academia Cubana de la Lengua, que dirige el intelectual Jorge Fornet.

La noticia trascendió el pasado 27 de junio, en la galería El reino de este mundo, de la Biblioteca Nacional José Martí, en sesión pública, en la cual se ofrecieron pormenores del trabajo que se lleva a cabo para que posteriormente sea valorado por especialistas del Instituto de Lexicografía de la RAE.

Para informar sobre el acontecimiento, un panel dio parte a los presentes. De estos particulares, una nota de prensa, emitida por la Academia Cubana de la Lengua, enuncia que, durante la jornada, «la académica Lydia Castro apuntó que esta tarea “es expresión del interés por concretar la política panhispánica de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) que considera la legitimidad y riqueza de todas las variedades del español”» y explicó que coordinado por la académica Ana María González Mafud y compuesto por dos académicas más, seis exbecarias y un becario, el equipo «se rigió por principios metodológicos comunes para todas las academias».

Para ello, «la ACuL debió partir de un listado enviado por el Instituto de Lexicografía de la RAE, con voces que presentaban «marca geográfica exclusiva de Cuba y no estuvieran incluidas en el DLE». Los criterios aplicados exigían, además, que fueran voces «de carácter general, asentadas en el uso, con vitalidad, suficiente documentación y preferiblemente no más de dos acepciones», avala el texto.

Entre los cubanismos propuestos se hallan péter, pru, saoco, masarreal y chupachupa, aché, oricha, güije y danzonete, mediotiempo, titimaníaco, patato, pujón, jamaliche y yuma, refiere la nota.

En un aparte, Alexander Puente, becario de la ACuL, abordó –según indica la nota–, «la labor de documentación de las voces, aspecto crucial no solo para la selección de los cubanismos sino también para la elaboración de las entradas lexicográficas: “Añadir ejemplos de uso —o citas textuales— para cada acepción constituyó una pauta de estricto cumplimiento”».

«Las citas debían pertenecer exclusivamente a documentos cubanos escritos entre 1975 y 2025 y ser tomadas principalmente de los corpus académicos: el Corpus del Español del siglo XXI (CORPES XXI), el Corpus Referencial del Español Actual (CREA) y el Corpus Complementario (CORCOM). La aplicación con rigor de este criterio supuso que muchas voces sin suficiente documentación en las fuentes validadas tuvieran que ser descartadas».

«Se debían considerar las pautas definicionales del DLE e incluir la marca geográfica ‘Cuba’ en todos, luego otras no geográficas (coloquial, despectivo, malsonante...) si correspondía, como en los casos de temba, terepe y forrajeo (con marca “coloquial”), y mirahueco y rascabucheador (con marca “despectivo”)», consideró la académica Aurora Camacho, quien mostró ejemplos de los artículos elaborados al abundar sobre las definiciones y las marcas lexicográficas consignadas a las voces seleccionadas.

Para Lydia Castro fue oportuno destacar el marco colaborativo de esta empresa: «Recoger el léxico general usado en los países de habla hispana ha sido un principio rector de esta magna obra al que ha tributado el trabajo de las academias periódicamente», aseguró y «destacó el papel crucial de la Escuela de Lexicografía Hispánica, instituida por la RAE y la ASALE en 2001, que ha formado especialistas procedentes de todos los países de habla hispana para que se dediquen a esta actividad en sus respectivas academias.

La creación del Capítulo Cubano de esta red de egresados ha permitido a la ACuL «contar en los últimos años con el apoyo de un equipo de colaboradores con una formación lexicográfica común», expone el documento.

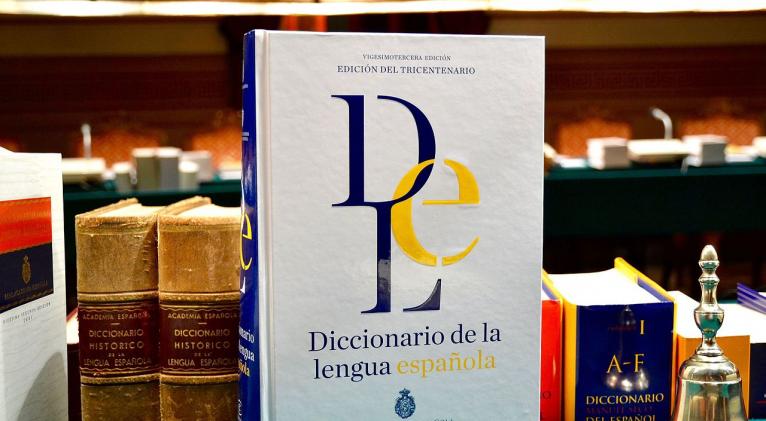

Aurora Camacho aprovechó la ocasión para comentar «la especial connotación que tiene el hecho de que todas las academias contribuyan con la aportación de una cifra semejante de voces exclusivas de las variedades de sus países, a partir de una metodología común, para la nueva edición impresa del DLE, prevista para publicarse en 2026 con motivo del tricentenario de la Real Academia Española», concluye la nota de prensa.